“একটা জানালা যদি ভেঙে পড়ে থাকে আর কেউ সেটাকে ঠিক না করে, তাহলে এটা একটা সংকেত দেয় যে এখানে কেউ কোনো কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। তখন অন্য জানালাগুলি ভাঙার জন্যও কোনো বাধা থাকে না।”

১৯৮২ সালে দ্য আটলান্টিক–এ এই লেখা প্রকাশের পর আমেরিকার আইনশৃঙ্খলা ভাবনায় এটি এক গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট হয়ে ওঠে। তখন বড় শহরগুলিতে সহিংস অপরাধ হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল, আর প্রচলিত পুলিশিং পদ্ধতি সেই স্রোত ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছিল। এই প্রেক্ষিতে লেখকদ্বয় প্রস্তাব দেন—যদি পুলিশ শুরুতেই ছোটখাটো বিশৃঙ্খলা দমন করে, তবে তা ভবিষ্যতের বড় অপরাধ প্রতিরোধেও সহায়ক হবে।

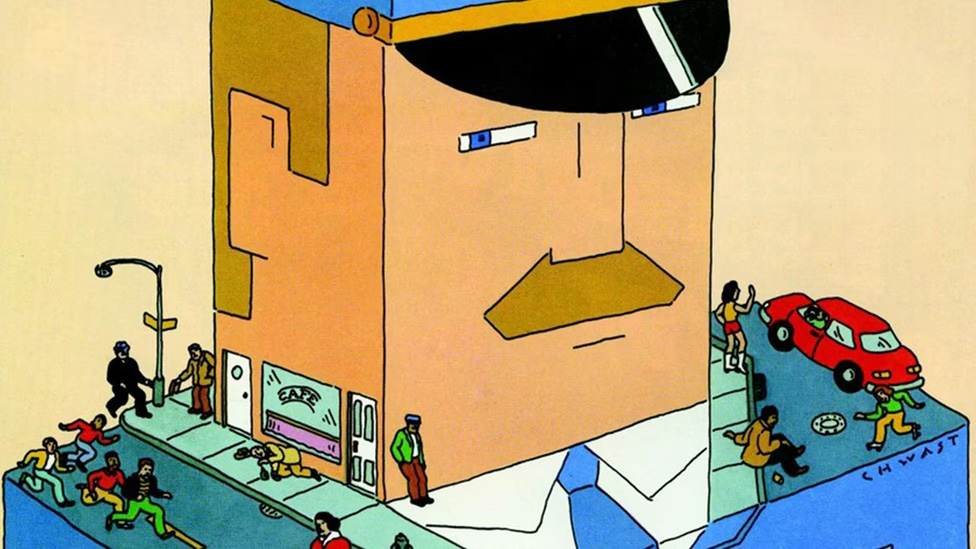

ব্রোকেন উইন্ডোজ

পুলিশ এবং এলাকার নিরাপত্তা

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি, নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্য “নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন এলাকা কর্মসূচি” চালু করে। এর লক্ষ্য ছিল ২৮টি শহরের কমিউনিটির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। এই কর্মসূচির আওতায়, পুলিশ কর্মকর্তাদের গাড়িতে করে টহল দেওয়ার পরিবর্তে পায়ে হাঁটা টহল বা ফুট পেট্রোলের দায়িত্ব দিতে অর্থ বরাদ্দ করে সরকার। গভর্নর ও অন্যান্য রাজ্য কর্মকর্তারা কর্মসূচিটিকে অপরাধ কমানোর কার্যকর উপায় হিসাবে দেখলেও, অনেক পুলিশ প্রধান এই উদ্যোগ নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। তাদের মতে, ফুট পেট্রল নির্ভরযোগ্য নয়। এটি পুলিশের কাজের গতি কমিয়ে দেয়। জরুরি প্রয়োজনে নাগরিকরা যখন থানায় কল করে তখন দ্রুত সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া সদর দপ্তর থেকেও টহলরত অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন হয়ে যায়।

অনেক পুলিশ কর্মকর্তাও ফুট পেট্রল পছন্দ করতেন না বিভিন্ন কারণে। প্রথমত এটা বেশ পরিশ্রমের কাজ—ঠাণ্ডা বা বৃষ্টির রাতে বাইরে থাকতে হত, আর বড় অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার সুযোগও কমে যেত। কিছু পুলিশ বিভাগে তো ফুট পেট্রলে দায়িত্ব দেওয়া হত শাস্তির অংশ হিসাবে। অপরাধবিজ্ঞানী এবং পুলিশিং বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও সন্দেহ ছিল যে এটি আদৌ অপরাধ কমাতে পারবে কিনা। তাদের অধিকাংশ মনে করত, এটা আসলে নাগরিকদের খুশি করার জন্য নেওয়া একটা প্রতীকী উদ্যোগ, এর বেশি কিছু না। তবে যেহেতু এর খরচ দিচ্ছিল সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষও এতে রাজি হয়ে গেল।

জর্জ এল. কেলিং ও জেমস কিউ. উইলসন

দ্য আটলান্টিক, মার্চ সংখ্যা, ১৯৮২

অনুবাদ: জুবায়েদ দ্বীপ

কর্মসূচিটি শুরু হওয়ার ৫ বছর পর, ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশ ফাউন্ডেশন ফুট পেট্রল প্রকল্প নিয়ে একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে। নিউয়ার্ক (Newark) শহরে যত্ন সহকারে পরিচালিত একটা এক্সপেরিমেন্টের বিশ্লেষণ থেকে তারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাল—তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই—ফুট পেট্রল অপরাধের হার কমাতে পারেনি।

তবে, যেসব এলাকায় পায়ে হেঁটে টহল দেওয়া হয়েছিল, সেখানকার মানুষজন অন্য এলাকার তুলনায় নিজেদের বেশি নিরাপদ মনে করত। মনে করত অপরাধ কমেছে, আর নিজেদের সুরক্ষার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতাও তারা কম গ্রহণ করত (যেমন, দরজা বন্ধ রেখে ঘরে থাকা)। এছাড়া, ফুট পেট্রল থাকা এলাকাগুলির মানুষ পুলিশের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে ভাল ধারণা রাখত। অন্যদিকে, যেসব অফিসার পায়ে হেটে টহল দিত, তাদের মনোবল ছিল বেশি, তারা নিজেদের কাজে বেশি সন্তুষ্ট ছিল, আর এলাকার লোকজনের প্রতি গাড়িতে টহল দেওয়া অফিসারদের তুলনায় বেশি ইতিবাচক মনোভাব দেখাত।

এই ফলাফল দেখে মনে হতে পারে যে সন্দেহকারীরা ঠিকই বলেছিলেন—ফুট পেট্রল অপরাধ কমাতে পারে না, এটা শুধু নাগরিকদের ভুল ধারণা দেয় যে তারা বেশি নিরাপদ। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আর পুলিশ ফাউন্ডেশনের গবেষকদের (যাদের একজন ছিলেন কেলিং) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আমরা বলছি নিউয়ার্কের নাগরিকরা আদৌ বিভ্রান্ত হয়নি। তারা ভালভাবেই জানত ফুট পেট্রল অফিসাররা কী করছিল, তারা বুঝত যে এটা গাড়ি টহলের অফিসারদের কাজের থেকে আলাদা, আর তারা এটাও জানত যে রাস্তায় অফিসারদের হাঁটাচলা আসলেই তাদের এলাকাকে নিরাপদ করছে।

কিন্তু যখন অপরাধের হার কমেনি—বরং হয়ত আরও বেড়েছে—তখন কোনো এলাকা কীভাবে “আরও নিরাপদ” হতে পারে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের আগে বুঝতে হবে যে জনসমাগমস্থলে সাধারণ মানুষ আসলে কীসের ভয় পায়।

অনেক নাগরিক মূলত অপরাধের ভয় পায়, বিশেষ করে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো সহিংস হামলার, যেখানে অপরিচিত কেউ আক্রমণ করতে পারে। নিউয়ার্কসহ বড় শহরগুলিতে এই ঝুঁকি অবাস্তব কিছু নয়। কিন্তু আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রায়ই উপেক্ষা করি—এটা হল শান্তিভঙ্গকারী মানুষদের দ্বারা বিরক্ত হওয়ার ভয়। তারা সহিংস অপরাধী না, সবসময় এমনকি অপরাধীও না, কিন্তু তারা সমাজে অস্বস্তি তৈরি করে। এ ধরনের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে ভিক্ষুক, মাতাল, মাদকাসক্ত, ছন্নছাড়া প্রকৃতির কিশোর, যৌনকর্মী, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করা লোকজন, কিংবা মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি। এদের অনিশ্চিত আচরণ অনেকের কাছেই ভয়ঙ্কর লাগে, যা এলাকায় নিরাপত্তার অনুভূতি কমিয়ে দেয়।

ফুট পেট্রল অফিসারদের যতটা সম্ভব ওই এলাকাগুলির সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়েছিল। যদিও এসব এলাকায় বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, আর ফুট পেট্রল অফিসারদের বেশিরভাগই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ, তবু পুলিশের এই “শৃঙ্খলা রক্ষা”র বিষয়টি সাধারণভাবে দুই পক্ষের কাছেই সন্তোষজনক ছিল।

আমাদের একজন (কেলিং) নিউয়ার্কের ফুট পেট্রল অফিসারদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন, সরাসরি দেখে বুঝতে চেয়েছেন তারা “শৃঙ্খলা”-কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং তা বজায় রাখতে কী করে। তাদের মধ্যে একজন অফিসারের টহল এলাকা ছিল একদম সাধারণ ধরনের—নিউয়ার্কের কেন্দ্রস্থলে থাকা ব্যস্ত কিন্তু জরাজীর্ণ একটি এলাকা। সেখানে বেশ কিছু পরিত্যক্ত ভবন, ছোট দোকান (কিছু দোকানের জানালায় প্রকাশ্য ছুরি আর পুরানো ধাঁচের ক্ষুর সাজানো ছিল), একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটা ট্রেন স্টেশন আর কয়েকটা প্রধান বাস স্টপ। এলাকার অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও, রাস্তাগুলি সবসময়ই জনাকীর্ণ থাকত, কারণ এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন কেন্দ্র। এখানকার শৃঙ্খলা শুধু বাসিন্দা আর কর্মজীবীদের জন্যই জরুরি ছিল না, বরং এই এলাকার শৃঙ্খলা তাদের জন্যেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ যারা প্রতিদিন এখান দিয়ে যাতায়াত করত—বাড়ি ফেরার সময়, সুপারমার্কেটে যাওয়ার সময় বা কারখানায় কাজ করতে যখন যাচ্ছে।

রাস্তাঘাটে থাকা লোকজনের বেশিরভাগই ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, আর যে অফিসার টহল দিচ্ছিলেন, তিনি শ্বেতাঙ্গ। এলাকাটায় মূলত দুই ধরনের মানুষের সমাহার ছিল—”পরিচিত মানুষ” আর “অপরিচিত মুখ।” পরিচিতদের মধ্যে ভাল মানুষ যেমন ছিল, তেমনি কয়েকজন মাতাল আর ভবঘুরেও ছিল, যারা সবসময় ওখানেই থাকত, কিন্তু “নিজের জায়গা চিনত”। আর অপরিচিতরা তো অপরিচিতই ছিল—তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হত, কখনও কখনও শঙ্কার সঙ্গেও।

অফিসার—ধরুন তার নাম কেলি—ভাল করেই জানতেন, কারা এখানে নিয়মিত আসে, আর তারাও কেলিকে চিনত। তার কাজ ছিল অপরিচিতদের ওপর নজর রাখা আর যেসব ভবঘুরে আর মাতাল ছিল, তাদের যেন কিছু নির্দিষ্ট, অলিখিত কিন্তু সবাই বোঝে এমন নিয়ম মানতে হয়, সেটা নিশ্চিত করা। যেমন, মাতাল আর মাদকাসক্তরা সিঁড়ির ওপর বসতে পারত, কিন্তু শুয়ে থাকতে পারত না।

লোকজন গলিতে দাঁড়িয়ে মদ খেতে পারত, কিন্তু চৌরাস্তায় বা প্রধান সড়কে নয়। বোতল অবশ্যই কাগজের ব্যাগে থাকতে হত। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের সঙ্গে কথা বলা, বিরক্ত করা বা ভিক্ষা চাওয়া একদম নিষিদ্ধ ছিল। যদি কোনো ব্যবসায়ী আর কাস্টমারের মধ্যে ঝামেলা হত, তাহলে ব্যবসায়ীকে সঠিক ধরা হত, বিশেষ করে যদি কাস্টমার অপরিচিত কেউ হত। অপরিচিতদের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, কেলি জিজ্ঞেস করতেন, তার কোনো আয়ের উৎস আছে কিনা আর সে এখানে কী করছে। উত্তর সন্তোষজনক না হলে, তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলা হত। যারা এই অলিখিত নিয়ম ভাঙত, বিশেষ করে যারা বাসের জন্য অপেক্ষা করা মানুষদের বিরক্ত করত, তাদের ভবঘুরে অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হত। উচ্ছৃঙ্খল কিশোরদের বলা হত চুপচাপ থাকতে।

এই নিয়মগুলি তৈরি করা আর কার্যকর করা—দুটিই রাস্তায় থাকা “পরিচিত মুখ”দের সঙ্গে মিলে করা হয়েছিল। অন্য কোনো এলাকায় হয়ত অন্যরকম নিয়ম থাকত, কিন্তু সবাই জানত, এই এলাকায় নিয়মগুলি এভাবেই চলে। কেউ যদি নিয়ম ভাঙত, শুধু কেলির কাছেই অভিযোগ জানানো হত না, বরং পরিচিতরা তাকে নিয়ে হাসাহাসিও করত।

কেলির অনেক কাজ আইনের প্রয়োগ হিসাবে ধরা যেতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় তিনি আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামোর বাইরে গিয়ে এমন কিছু করতেন, যা এলাকাবাসীর চোখে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দরকারি ছিল। কিছু কিছু কাজ হয়ত আইনি চ্যালেঞ্জের সামনে টিকতে পারত না, তবু সেগুলি এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য করা হত।

একজন একগুঁয়ে সন্দেহবাদী হয়ত মেনে নেবেন যে কোনো দক্ষ ফুট পেট্রল অফিসার একটি এলাকা শান্ত রাখতে সক্ষম, তবে তিনি একই সঙ্গে এটাও দাবি করতে পারেন যে এই ধরনের “শৃঙ্খলা” মানুষের আসল ভয়—অর্থাৎ সহিংস অপরাধ—এর সঙ্গে তেমন সম্পর্কিত নয়। এক অর্থে, তা সত্যও বটে।

কিন্তু দুইটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার। প্রথমত, বাইরে থেকে কেউ সহজে বুঝতে পারবে না—বড় শহরের অনেক এলাকায় যে দুশ্চিন্তা এখন নিত্যদিনের বিষয়, তার কতটা আসে আসল অপরাধের ভয় থেকে। আর কতটা আসে এই অনুভূতি থেকে যে রাস্তাঘাটে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে, যেখানে যেকোনো সময় বিরক্তিকর বা অস্বস্তিকর মানুষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে হতে পারে। নিউয়ার্কের মানুষদের আচরণ আর তাদের কথাবার্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তারা জনপরিসরে শৃঙ্খলাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং পুলিশ যখন তা বজায় রাখতে সাহায্য করে, তখন তারা স্বস্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি পায়।

দ্বিতীয়ত, কমিউনিটি পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা আর অপরাধ প্রায়ই একসঙ্গে চলে, একটা অন্যটাকে ডেকে আনে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানী আর পুলিশ কর্মকর্তারা সাধারণত একমত যে, যদি কোনো ভবনের একটা জানালা ভাঙা থাকে এবং সেটাকে ঠিক না করা হয়, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই বাকি জানালাগুলিরও অবস্থা একই হবে। এটা শুধু জরাজীর্ণ এলাকায় নয়, সুন্দর ভাল কোনো এলাকার ক্ষেত্রেও সত্যি।

জানালা ভাঙার ব্যাপারটা এমন নয় যে কিছু এলাকায় শুধু জানালা-ভাঙা মানুষ থাকে আর অন্য এলাকায় থাকে জানালাপ্রেমী মানুষ। বরং, একটা জানালা যদি ভেঙে পড়ে থাকে আর কেউ সেটাকে ঠিক না করে, তাহলে এটা একটা সংকেত দেয় যে এখানে কেউ কোনো কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। তখন অন্য জানালাগুলি ভাঙার জন্যও কোনো বাধা থাকে না। কারণ এতে কোনো মূল্য দিতে হয় না। (আর সত্যি বলতে, এটা সবসময়ই একটা মজার ব্যাপার ছিল।)

১৯৬৯ সালে, স্ট্যানফোর্ডের মনোবিজ্ঞানী ফিলিপ জিমবার্ডো কয়েকটি পরীক্ষা চালিয়ে ব্রোকেন উইন্ডো থিওরিটি যাচাই করে দেখেন। তিনি দুটি গাড়ির ব্যবস্থা করেন—একটি ব্রঙ্কসের রাস্তায়, অন্যটি ক্যালিফোর্নিয়ার পালো অল্টোতে। দুটি গাড়িতেই নম্বর প্লেট ছিল না, আর হুড খোলা ছিল, যেন পরিত্যক্ত মনে হয়।

ব্রঙ্কসে রাখা গাড়িটি “পরিত্যক্ত” হওয়ার মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই ভাঙচুরের শিকার হয়। প্রথম হামলাকারী ছিল একটা পুরো পরিবার—বাবা, মা আর তাদের ছোট ছেলে—যারা গাড়ির রেডিয়েটর আর ব্যাটারি খুলে নেয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় সব মূল্যবান জিনিস সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর শুরু হয় এলোমেলো ধ্বংসযজ্ঞ—গাড়িটির জানালা ভাঙা হয়, পার্টস খুলে ফেলা হয়, আসনের কভার ছিঁড়ে ফেলা হয়। বাচ্চারা একপর্যায়ে সেটাকে খেলার জায়গা বানিয়ে ফেলে। মজার ব্যাপার হল, বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক “ভাঙচুরকারীরা” ছিল পরিপাটি পোশাক পরা, দেখতে সুন্দর, শ্বেতাঙ্গ নাগরিক।

অন্যদিকে, পালো অল্টোতে রাখা গাড়িটি এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে অক্ষত ছিল। তারপর, জিমবার্ডো নিজেই একটা ভারি হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কিছু অংশ ভেঙে ফেলেন। শীঘ্রই পথচারীরা এতে যোগ দিতে থাকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুরো গাড়িটি উল্টে ফেলা হয় এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়। এখানেও দেখা গেল, বেশিরভাগ “ভাঙচুরকারী” ছিল সাধারণত সম্মানজনক পেশার শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি।

যে সম্পত্তির যত্ন নেওয়া হয় না, সেটা মজার বস্তু বা লুটপাটের সহজ শিকারে পরিণত হয়—এবং এতে এমনকি সেইসব মানুষও নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, যারা সাধারণত এমন কিছু করার কথা কখনও কল্পনাও করত না এবং নিজেদের আইন মেনে চলা মানুষ বলেই ভাবত।

ব্রঙ্কসের কমিউনিটিতে বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার ধরন—লোকজনের একে অপরের সাথে পরিচয় না থাকা, নিয়মিত গাড়ি ফেলে যাওয়ার ঘটনা, জিনিসপত্র চুরি বা ভাঙচুর হওয়া, আর অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে “কেউ কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না” এই বিশ্বাস—এসব কারণে সেখানে ভাঙচুর খুব দ্রুত শুরু হয়। অন্যদিকে, পালো অল্টোতে চিত্র কিছুটা ভিন্ন। কারণ সেখানকার মানুষ দেখে যে তাদের কমিউনিটিতে ব্যক্তিগত সম্পদের যত্ন নেওয়া হয় এবং বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য মূল্য দিতে হয়।

কিন্তু আসল ব্যাপার হল, যদি কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সামাজিক শৃঙ্খলার দায়িত্ববোধ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ভাঙচুর যেকোনো জায়গাতেই হতে পারে। যখন চারপাশের পরিবেশ থেকে এমন সংকেত আসে যে “কেউ কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না,” তখনই এই বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের ধারণা, শুধু পরিত্যক্ত সম্পত্তিই নয়, “অবহেলাজনিত” আচরণও কমিউনিটির নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়ার কারণ হতে পারে। একটা শান্তিপূর্ণ এলাকা, যেখানে পরিবারগুলি নিজ নিজ বাড়ির যত্ন নেয়, একে অপরের বাচ্চাদের দেখাশোনা করে, আর আপত্তিকর অনুপ্রবেশকারীদের কঠোরভাবে প্রতিরোধ করে—সেটাই কয়েক বছর বা কয়েক মাসের মধ্যে ভয়ঙ্কর, বসবাসের অযোগ্য এক এলাকায় পরিণত হতে পারে।

প্রথমে একটি জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকে, সেখানে আগাছা জন্মায়, একটা জানালা ভাঙে। প্রাপ্তবয়স্করা উচ্ছৃঙ্খল শিশুদের শাসন করা বন্ধ করে দেয়, আর এতে শিশুরা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পরিবারগুলি এলাকা ছাড়তে শুরু করে, আর তাদের জায়গায় আসে একা বসবাসকারী মানুষজন। টিনএজাররা মোড়ের দোকানের সামনে জটলা বাঁধে। দোকানদার তাদের সরে যেতে বললে, তারা অস্বীকার করে। মারামারি শুরু হয়। যেখানে সেখানে ময়লা জমতে থাকে। লোকজন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মদ খেতে শুরু করে, তারপর একসময় কেউ মাতাল হয়ে ফুটপাথে পড়ে যায়, আর তাকে সেখানেই পড়ে থাকতে দেওয়া হয়। পথচারীদের কাছে ভিক্ষুকরা টাকা চাইতে শুরু করে। পুরো এলাকা ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় যে অপরাধ বাড়বেই, কিংবা অপরিচিতদের ওপর সহিংস হামলা শুরু হবে—তা অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে অনেক বাসিন্দা ভাববে যে অপরাধ, বিশেষ করে সহিংস অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে, আর তারা তাদের আচরণও সেই অনুযায়ী বদলে নেবে। তারা রাস্তায় কম বের হবে, আর বের হলেও অন্যদের থেকে দূরত্ব রেখে চলবে—চোখ নামিয়ে, চুপচাপ, আর দ্রুত পা ফেলে হেটে যাবে। “ঝামেলায় জড়িও না।”

কিছু বাসিন্দার জন্য এই বিচ্ছিন্নতা খুব একটা বড় বিষয় নয়, কারণ তারা এই এলাকাকে “নিজের বাড়ি” হিসাবে দেখে না, বরং এটা তাদের “স্রেফ একটা থাকার জায়গা।” তাদের জীবনের মূল আগ্রহ অন্য কোথাও, তারা বেশি যোগাযোগ রাখে বাইরের জগতের সঙ্গে। কিন্তু অন্যদের জন্য, যাদের জীবনের অর্থ ও আনন্দ আসে স্থানীয় যোগাযোগ থেকে, এই পরিবর্তন অনেক বড় ব্যাপার। তাদের জন্য এই এলাকার অস্তিত্ব একসময় হারিয়ে যাবে—কেবল দেখা করার মত হাতেগোনা কয়েকজন পরিচিত বন্ধুই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।

এমন এলাকা অপরাধীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়ে যায়। যদিও এটা অনিবার্য নয়, কিন্তু যেখানে মানুষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে, তার চেয়ে এখানে অপরাধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। এখানে মাদক কেনাবেচা হবে, যৌনকর্মীরা খদ্দের খুঁজবে, গাড়ির পার্টস চুরি হবে। মাতালদের ছিনতাই করবে কিছু কিশোর, মজার ছলে। আর যৌনকর্মীদের খদ্দেরদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হয়ত সহিংসভাবে লুট করবে কিছু লোক। এরপর শুরু হবে ছিনতাই, মারামারি। পুরো এলাকা ক্রমেই অপরাধের অভয়ারণ্যে পরিণত হবে।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা সবচেয়ে কঠিন হয়ে যায় বয়স্ক মানুষের জন্য। বিভিন্ন জরিপ দেখায় যে, কমবয়সীদের তুলনায় বয়স্কদের অপরাধের শিকার হওয়ার আশঙ্কা কম। তাই কিছু মানুষ মনে করে, বয়স্কদের মধ্যে যে অপরাধভীতি দেখা যায়, তা আসলে অতিরঞ্জিত। তাদের মতে, বয়স্কদের জন্য আলাদা সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ার দরকার নেই, বরং তাদের এই “ভুলভ্রান্তিপূর্ণ” ভয় দূর করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যুক্তিটা আসল বিষয়ই মিস করে যায়। কোনো উচ্ছৃঙ্খল কিশোর বা মাতাল ভিক্ষুকের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে অসহায় একজন মানুষের জন্য ঠিক ততটাই ভয়ঙ্কর হতে পারে, একজন ডাকাতের সামনে পড়া যতটা ভয়ঙ্কর। বাস্তবে, অসহায় কারও জন্য এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে তেমন কোনো তফাৎই থাকে না।

আর বয়স্কদের অপরাধের শিকার হওয়ার হার কম কারণ, তারা আগে থেকেই সাবধান হয়ে গেছে—মূলত নিজেদের দরজা বন্ধ রেখে বাসায় থাকার কারণে তাদের ঝুঁকি কিছুটা কমেছে। তরুণদের বেশি আক্রান্ত হওয়ার কারণ এই নয় যে তারা দুর্বল বা বেশি লোভনীয় শিকার, বরং তারা রাস্তায় বেশি সময় কাটায়, তাই বেশি হামলার শিকার হয়।

বিশৃঙ্খলা আর ভয়ের এই সম্পর্ক শুধু বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হার্ভার্ড ল’ স্কুলের সুজান এস্ট্রিচ সম্প্রতি জনসাধারণের ভয়ের কারণ নিয়ে করা বেশ কিছু জরিপ একত্র করেছেন। ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে করা এক জরিপে দেখা গেছে, প্রতি ৪ জন প্রাপ্তবয়স্কের ৩ জন রাস্তার অন্য পাশে চলে যান, যদি তারা টিনএজারদের কোনো দলকে দেখতে পান। আর বাল্টিমোরের এক জরিপে প্রায় অর্ধেক অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন, তারা এমনকি একজন অপরিচিত তরুণকেও এড়িয়ে চলতে রাস্তার দিক বদলান। একটি আবাসন প্রকল্পে বাস করা লোকজনকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, তাদের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা কোনটি, তারা এমন একটা জায়গার কথা বলল, যেখানে কিশোরেরা জড়ো হয়ে মদ খায় আর গান বাজায়—যদিও সেখানে কোনো অপরাধ ঘটেনি।

বোস্টনের পাবলিক হাউজিং প্রকল্পগুলিতে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন সেইসব বাসিন্দারা, যাদের ভবনগুলিতে অপরাধ কম ছিল, কিন্তু সেখানে বিশৃঙ্খলা আর অভদ্রতা বেশি দেখা যেত। এই তথ্যগুলি থেকে সাবওয়ে গ্রাফিতির মত আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ জিনিসের গুরুত্ব বোঝা যায়। নেথান গ্লেজার লিখেছেন, গ্রাফিতি যত বাড়ে, সেটা এমনকি যদি অশ্লীল কিছু নাও হয়, সাবওয়েতে চলাচলকারী মানুষদের এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে তারা প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা নিয়ন্ত্রণহীন, অরাজক পরিবেশের মধ্যে আটকে থাকছে, যেখানে যে কেউ যখন খুশি, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

ভয়ের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ একে অপরকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে, ফলে কমিউনিটির নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যায়। কখনও কখনও তারা পুলিশের কাছে ফোন করে সাহায্য চায়। পেট্রল কার এসে দাঁড়ায়, মাঝে মাঝে কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়, কিন্তু অপরাধ চলতেই থাকে, বিশৃঙ্খলাও কমে না। বাসিন্দারা পুলিশের কাছে অভিযোগ করলে, পুলিশপ্রধান ব্যাখ্যা দেন যে তার বিভাগের জনবল কম, আর আদালত গৌণ বা প্রথমবার অপরাধ করা ব্যক্তিদের তেমন শাস্তি দেয় না। স্কোয়াড কারে আসা পুলিশদেরকে এলাকার বাসিন্দারা হয় অকার্যকর, নয়ত উদাসীন বলে ভাবে। আর পুলিশের দৃষ্টিতে, এই এলাকাগুলির মানুষই একে অপরের জন্য এতটাই অভিশাপের যে এসব ঝামেলা এদের প্রাপ্য। একসময় বাসিন্দারা হয়ত পুলিশের কাছে ফোন করাও বন্ধ করে দেয়, কারণ “তারা কিছুই করতে পারে না।”

আমরা যে প্রক্রিয়াকে শহরের অবক্ষয় (urban decay) বলি, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিটি শহরেই ঘটেছে। তবে এখনকার পরিস্থিতি অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে ভিন্ন।

প্রথমত, আগে—ধরুন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে—শহরের বাসিন্দারা সহজে এলাকা ছাড়তে পারত না। টাকা-পয়সার সীমাবদ্ধতা, যাতায়াতের অসুবিধা, পরিবার বা চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক—এসব কারণে তারা নিজেদের এলাকাতেই থেকে যেত। আর যখন তারা এলাকা বদলাত, সেটাও সাধারণত গণপরিবহনের রুট স্বংলগ্ন কোনো জায়গাই হত। কিন্তু এখন, সবচেয়ে গরিব মানুষ আর যাদের জাতিগত বৈষম্যের কারণে আটকে রাখা হয়, তাদের বাদ দিলে—প্রায় সবার জন্যই এলাকা বদলানো সহজ হয়ে গেছে।

আগে অপরাধ বাড়লে কমিউনিটির ভেতর থেকেই একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজ করত—মানুষ এলাকা পুনরুদ্ধার করতে চাইত। শিকাগো, নিউ ইয়র্ক বা বোস্টনের কিছু এলাকায় অপরাধ আর গ্যাংগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে যেত, কিন্তু কিছুদিন পরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসত। কারণ, যাদের কাছে থাকার জন্য অন্য কোনো বিকল্প ছিল না, তারা নিজেদের এলাকা পুনরায় নিজেদের দখলে নিয়ে আসত।

দ্বিতীয়ত, অতীতে শুরুর দিকে পুলিশ কমিউনিটির এই নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করত—অনেক সময় সরাসরি শক্তি প্রয়োগ করে। তরুণ দুর্বৃত্তদের ধরে পেটানো হত, সন্দেহভাজন হিসাবে বা ভবঘুরে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হত, যৌনকর্মী আর ছোটখাট চোরদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করা হত। “অধিকার” তখন মূলত ছিল ভদ্র ও সৎ নাগরিকদের জন্য—আর হয়ত পেশাদার অপরাধীদের জন্যও, যারা সহিংসতা এড়িয়ে চলত আর আইনজীবী রাখতে সক্ষম ছিল।

এই ধরনের পুলিশিং তখনকার প্রচলিত ব্যবস্থায় ব্যতিক্রমী কিছু ছিল না, এমনকি এটা পুলিশের বাড়াবাড়ির ফলও নয়। বরং, দেশের শুরুর দিন থেকেই পুলিশের প্রধান কাজ ছিল নাইট ওয়াচম্যানের মত এলাকাকে নিরাপদ রাখা—যেসব জিনিস শৃঙ্খলার জন্য হুমকি, যেমন আগুন, বন্য প্রাণী আর বিশৃঙ্খল আচরণ, সেগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা। তখন অপরাধ সমাধান করা পুলিশের দায়িত্ব হিসাবে দেখা হত না, বরং সেটা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার।

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে আটলান্টিক ম্যাগাজিনে আমাদের একজন (উইলসন) বিশদ একটা লেখা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে পুলিশের ভূমিকা শৃঙ্খলা বজায় রাখা থেকে অপরাধ দমন করার কাজে পরিণত হয়েছে।

এই পরিবর্তন শুরু হয় প্রাইভেট ডিটেকটিভদের মাধ্যমে (যাদের অনেকে সাবেক অপরাধীও ছিল)। তারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হয়ে কাজ করত এবং কাজ উদ্ধারের ভিত্তিতে টাকা পেত। পরে, এসব ডিটেকটিভদের সরকারি সংস্থাগুলির অধীনে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের নিয়মিত বেতন দেওয়া শুরু হয়। একই সময়ে, চোর-ডাকাতদের বিচারের দায়িত্ব ব্যক্তিগত অভিযোগকারীর পরিবর্তে পেশাদার প্রসিকিউটরের হাতে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ জায়গায় বিশ শতকের আগ পর্যন্ত এই পরিবর্তনগুলি পুরাপুরি সম্পন্ন হয়নি।

১৯৬০-এর দশকে, যখন শহরে শহরে দাঙ্গা একটা বড় সমস্যা হয়ে উঠল, তখন সমাজবিজ্ঞানীরা পুলিশের শৃঙ্খলা রক্ষার পদ্ধতি নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা শুরু করলেন। তারা চেষ্টা করলেন এটিকে আরও উন্নত করার উপায় বের করতে—তবে রাস্তাঘাটকে আগের মত নিরাপদ করাই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল না, তারা মূলত চেয়েছিলেন গণহিংসার ঘটনাগুলি কমাতে। এই সময় শৃঙ্খলা রক্ষা আর ‘কমিউনিটি রিলেশনস’ প্রায় একই জিনিস হয়ে উঠল। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের শুরুর দিক থেকে অপরাধের যে ঢেউ শুরু হয়েছিল, সেটা কমার বদলে পুরো দশক জুড়ে এবং ১৯৭০-এর দশকেও চলতে থাকল। ফলে, পুলিশের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি পরিবর্তিত হল—এবার ফোকাস পড়ল পুলিশকে অপরাধ দমনের শক্তিশালী হাতিয়ার বানানোর দিকে।

এরপর থেকে পুলিশ নিয়ে গবেষণা আর শৃঙ্খলা রক্ষার পদ্ধতি বিশ্লেষণের জন্য করা হত না। বরং, গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল—কীভাবে পুলিশ আরও বেশি অপরাধ সমাধান করতে পারে, বেশি গ্রেপ্তার করতে পারে, এবং আরও ভাল প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে, তার উপায় বের করা। সমাজবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন, যদি পুলিশ এগুলি করতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষও ভয় কম পাবে।

এই পরিবর্তনের সময়ে অনেক কিছু অর্জিত হয়েছিল। পুলিশ প্রধানরা এবং বাইরের বিশেষজ্ঞরা অপরাধ দমনকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন—তহবিল বণ্টন থেকে শুরু করে জনবল মোতায়েন পর্যন্ত সবকিছুতেই। এর ফলে, পুলিশ হয়ত সত্যিই আরও দক্ষ অপরাধ দমনকারী হয়ে উঠেছিল। এবং নিঃসন্দেহে, তারা শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষা আর অপরাধ প্রতিরোধের মধ্যে যে সম্পর্ক আগে সবাই স্বাভাবিকভাবে বুঝত, সেটাই ধীরে ধীরে ভুলে যাওয়া হল।

এই সম্পর্কটা অনেকটা একটা ভাঙা জানালা থেকে আরও অনেক জানালা ভাঙার প্রক্রিয়ার মত। কোনো নাগরিক যদি দুর্গন্ধযুক্ত মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল কিশোর বা ঘ্যান ঘ্যান করা ভিক্ষুকের কাছাকাছি যেতে ভয় পায়, তাহলে সেটা শুধু খারাপ আচরণের প্রতি তার বিরক্তি নয়। বরং, সে আসলে একটা পুরোনো, কিন্তু সঠিক জীবনবোধের কথাই বলছে—যে, যেসব এলাকায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বাধাহহীনভাবে চলে, সেখানেই বড় অপরাধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কেউ যে ভিক্ষুককে আটকাচ্ছে না, এটাই আসলে প্রথম ভাঙা জানালার সংকেত।

ছিনতাইকারী বা ডাকাতরা, তারা সুযোগসন্ধানী হোক বা পেশাদার, এমন এলাকায় কাজ করতেই পছন্দ করে, যেখানে মানুষ আগে থেকেই ভয় পেয়ে আছে। কারণ, এমন পরিবেশে তাদের ধরা পড়ার বা চিহ্নিত হওয়ার আশঙ্কা কম আছে বলে মনে করে। যদি কোনো এলাকা একটা ঘ্যান ঘ্যান করা ভিক্ষুককে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে একজন চোর সহজেই ধরে নিতে পারে যে, এই এলাকার মানুষ ছিনতাইকারীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতেও আগ্রহী হবে না, এমনকি কেউ ছিনতাই করতে থাকলেও হস্তক্ষেপ করবে না।

এই বাস্তব প্রক্রিয়াটি কিছু পুলিশ প্রশাসক স্বীকার করেছেন, তবে তারা মনে করেন যে গাড়িতে টহল দেওয়া অফিসাররা এটি মোকাবিলা করতে ফুট পেট্রল অফিসারদের মতই একইরকম কার্যকরী ও সক্ষম। তবে আমরা সে বিষয়ে নিশ্চিত নই।

তত্ত্বগতভাবে, স্কোয়াড কারে থাকা অফিসার ঠিক একই পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, যতটা একজন ফুট পেট্রল অফিসার করতে পারেন। তত্ত্বগতভাবে, গাড়ির অফিসারও ঠিক একই সংখ্যক মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে, পুলিশের সঙ্গে নাগরিকদের যোগাযোগের ধরন গাড়ি থাকা না থাকার কারণে অনেক বদলে যায়।

একজন ফুট পেট্রল অফিসার কখনোই নিজেকে রাস্তার মানুষদের থেকে আলাদা রাখতে পারেন না। যদি কেউ কথা বলার উদ্দেশ্যে তার দিকে এগিয়ে আসে, তাহলে তিনি কেবল নিজের ইউনিফর্ম আর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামলাতে পারেন। আর তিনি কখনোই নিশ্চিত থাকতে পারেন না, কী ঘটতে চলেছে—কেউ হয়ত রাস্তার নির্দেশনা চাইবে, কেউ সাহায্যের আবেদন করবে, কেউ রাগ দেখিয়ে অভিযোগ করবে, কেউ হয়ত মজা করে কিছু বলবে, আবার কেউ শুধু শুধু বক বক করবে কিংবা হুমকি দিতে পারে।

গাড়ির ভেতরে থাকলে, একজন অফিসার সাধারণত রাস্তার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালা নামিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে। দরজা আর জানালা নাগরিকদের সঙ্গে তার সরাসরি সংযোগ বন্ধ করে রাখে—এগুলি আসলে একটা বাধা। অনেক অফিসার, হয়ত অজান্তেই, এই বাধাটার সুযোগ নেয় এবং গাড়ির ভেতর থাকলে এমনভাবে আচরণ করে, যা তারা হাঁটাহাঁটি করলে করত না। আমরা এমন দৃশ্য অসংখ্যবার দেখেছি। পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল রাস্তার মোড়ে, যেখানে কিছু টিনএজার জড়ো হয়েছে। জানালা নামানো হল। অফিসার তাদের দিকে তাকাল। ছেলেরাও তাকিয়ে রইল।

অফিসার একজনকে বলল, “অ্যাই, এদিকে এসো।”

ছেলেটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, তার হাবভাব এমন যেন সে পুলিশের তোয়াক্কা করছে না, যেন তার বন্ধুদের দেখাতে চায় সে ভয় পায়নি।

“তোমার নাম কী?”

“চাক।”

“চাক কী?”

“চাক জোন্স।”

“এখানে কী করছো?”

“কিছু না।”

“কোনো প্যারোল অফিসারের তত্ত্বাবধানে আছো? ”

“না।”

“সত্যি?”

“হ্যাঁ।”

“ঠিক আছে, সাবধানে থাকো চাকি।”

এই কথোপকথনের সময়, বাকি ছেলেগুলি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি আর ঠাট্টা-মশকরা করতে থাকে, হয়ত অফিসারকে নিয়েই। অফিসার এবার আরও গম্ভীর হয়ে তাদের দিকে তাকায়। কিন্তু ছেলেরা আসলে কী বলছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারে না। সে চাইলেও আলোচনায় যোগ দিতে পারে না, কিংবা রাস্তার ভাষায় পাল্টা কথা বলে নিজের আধিপত্য প্রমাণ করতে পারে না।

ফলাফল?

অফিসার কিছুই জানতে পারল না, আর ছেলেগুলি ধরে নিল যে এই অফিসার আসলে বাইরের এক শক্তি, যাকে অবলীলায় উপেক্ষা করা যায়, এমনকি ঠাট্টা-মশকরাও করা যায়।

আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, অধিকাংশ নাগরিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করে। এই ধরনের সাধারণ আলাপ নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ অনুভব করায়, আলোচনার বিষয় তৈরি করে, আর পুলিশদের কাছে নিজেদের দুশ্চিন্তা বোঝানোর সুযোগ দেয়। এতে তারা অন্তত একটু হলেও মনে করে যে সমস্যার ব্যাপারে তারা কিছু একটা করেছে।

কোনো অফিসার যদি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কারও কাছে যায়, তাহলে সহজেই কথা শুরু করা যায়। কিন্তু গাড়ির ভেতর থাকা অফিসারের সঙ্গে কথা বলা কঠিন। তারপর আছে গোপনীয়তার ব্যাপার।

ধরুন, আপনি পুলিশকে একটা তথ্য দিতে চান—কে হ্যান্ডব্যাগ চুরি করছে, কিংবা কে আপনাকে একটা চোরাই টিভি বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে। শহরের ভেতরে, অপরাধীর আপনার পাশের বিল্ডিংয়েই থাকার সম্ভাবনা বেশি। তখন একটা চিহ্নিত পুলিশের গাড়ির কাছে গিয়ে জানালায় মুখ ঢুকিয়ে কথা বলা মানেই সবার সামনে পরিষ্কার করে দেওয়া যে আপনি পুলিশের সোর্স।

পুলিশের শৃঙ্খলা বজায় রাখার মূল কাজ হল কমিউনিটির নিজস্ব অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। বিপুল পরিমাণ সম্পদ না ব্যয় করলে, পুলিশ কখনোই এই অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের বিকল্প তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সাহায্য করতে চাইলে, পুলিশকে এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। আর সমস্যাটা সেখানেই।

পুলিশের রাস্তায় টহল দেয়ার কার্যক্রম কি রাজ্যের নিয়মের বদলে এলাকার নিজস্ব মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত? গত দুই দশকে, পুলিশের ভূমিকা শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে আইন প্রয়োগের দিকে সরতে সরতে তারা ক্রমশ বিচারব্যবস্থা, গণমাধ্যমের অভিযোগ, আদালতের রায় আর প্রশাসনিক নির্দেশনার প্রভাবের আওতায় চলে এসেছে। এর ফলে, এখন পুলিশের শৃঙ্খলা রক্ষার কাজও সেই নিয়মগুলির অধীনে চলছে, যা মূলত সন্দেহভাজন অপরাধীদের প্রতি পুলিশের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

আমাদের মনে হয়, এটা একেবারে নতুন একটা পরিবর্তন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুলিশের ওয়াচম্যান (প্রহরী) হিসাবে ভূমিকা মূল্যায়ন করা হত, তারা ঠিক নিয়ম মেনে কাজ করেছে কিনা তার ভিত্তিতে নয়, বরং তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে কিনা তার ভিত্তিতে। সেই লক্ষ্য ছিল শৃঙ্খলা, যা হয়ত ব্যাখ্যা করা কঠিন, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ যখন সেই শৃঙ্খলার মধ্যে থাকত, তখন তারা সেটি উপলব্ধি করতে পারত।

কমিউনিটির সদস্যরা যদি যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী এবং কর্তৃত্বপরায়ণ হত তাহলে তারা শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করত পুলিশের পদ্ধতিও একই রকম ছিল। অপরাধী শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা তাদের মূল লক্ষ্য ছিল না, বরং এটি ছিল শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার একটা মাধ্যম। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আদালতে অপরাধীকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ নিশ্চিত করা। শুরু থেকেই, বিচারিক প্রক্রিয়ার ওপর সম্পূর্ণ সম্মান রেখে পুলিশকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল। তবে প্রতিটি স্টেটে সেই নিয়মের কঠোরতা ছিল ভিন্ন। অপরাধীদের ধরার এই পুরো প্রক্রিয়াটি সবসময়ই ব্যক্তি-অধিকারের বিষয়গুলির সঙ্গে জড়িত ছিল। আর অধিকার লঙ্ঘন কখনোই গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ এর অর্থ সেই অফিসার নিজেই বিচারক ও জুরির কাজ করছেন—যা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। দোষী না নির্দোষ, নির্দিষ্ট আইনি পদ্ধতির মাধ্যমে সার্বজনীন নিয়ম মেনে নির্ধারিত হত।

সাধারণত, একটি এলাকার শৃঙ্খলা ঠিক কোন মাত্রায় রাখা উচিত—এ নিয়ে কোনো মামলা বিচারক বা জুরিদের সামনে কখনোই আসে না। প্রথমত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব সমস্যা রাস্তায় অনানুষ্ঠানিক ভাবে সমাধান করা হয়, আর তাছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে কোনো সার্বজনীন মানদণ্ডও নেই। ফলে, এই বিষয়ে একজন বিচারক যে একজন পুলিশের চেয়ে বেশি কার্যকর হবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। এখনও কিছু জায়গায়, আর কিছুদিন আগেও অনেক স্টেটে, “সন্দেহজনক ব্যক্তি,” “ভবঘুরে,” বা “প্রকাশ্য মাতলামি”-এর মত অভিযোগে পুলিশ লোকজনকে গ্রেপ্তার করত—যা আইনগতভাবে খুবই অস্পষ্ট অভিযোগ। ভবঘুরে বা মাতালদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। বরং, যখন অনানুষ্ঠানিক ভাবে এলাকা শান্ত রাখা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন পুলিশ যেন আইনি ক্ষমতা দিয়ে তাদের সরিয়ে দিতে পারে—সেই জন্যই এই আইনগুলি রাখা হয়েছিল।

যখন আমরা পুলিশের প্রতিটি কাজকে বিশেষ নিয়মের অধীনে সার্বজনীন আইন প্রয়োগের অংশ হিসাবে ভাবতে শুরু করি, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে—”অবাঞ্ছিত ব্যক্তি” বলতে আসলে কাকে বোঝানো হচ্ছে আর ভবঘুরে হওয়া বা মাতাল হওয়াকে আমরা কেন অপরাধ হিসাবে দেখছি?” ন্যায়বিচারের প্রতি প্রবল ও প্রশংসনীয় আকাঙ্ক্ষা থেকে আমরা ভাবি—কোনো অস্পষ্ট বা সংকীর্ণ সামাজিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে কাউকে “অবাঞ্ছিত” বলে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কি পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত?

অন্যদিকে, একটা বিকাশমান অথচ পুরোপুরি প্রশংসনীয় নয় এমন উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বোঝায়—”কোনো কাজ যদি সরাসরি অন্যকে ক্ষতি না করে, তবে সেটা কি বেআইনি হওয়া উচিত?” ফলাফল? অনেকেই, আমরা যারা পুলিশের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করি, তারা পুলিশকে সেই দায়িত্ব পালনের অনুমতি দিতে চাই না, যা আসলে প্রতিটি কমিউনিটি পুলিশের কাছ থেকে আশা করে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—পুলিশ শুধুমাত্র এই একটি ভাবেই কাজটি করতে পারে, আর আমরা সেটাকেই কঠিন করে তুলছি।

“যেই আচরণে কারও ক্ষতি হচ্ছে না, সেটাকে অপরাধ হিসাবে দেখা উচিত নয়”—এই চিন্তার ফলে পুলিশের হাতে থাকা শেষ অস্ত্রটিও কেড়ে নেওয়া হয়, আমরা মনে করি এটি ভুল। একজন মাতাল বা ভবঘুরেকে গ্রেপ্তার করা অন্যায় মনে হতে পারে, কারণ সে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি করেনি। এবং একদিক থেকে দেখলে, এটি সত্যি। কিন্তু যদি এক বা দুইজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে পরিণতিতে ২০ জন মাতাল বা ১০০ ভবঘুরের কারণে পুরো একটা কমিউনিটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

আরো পড়ুন: ব্রোকেন উইন্ডোজ তত্ত্বের আরেক দিক

কোনো একটি নিয়ম যা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যৌক্তিক মনে হয়, সেটাকে সার্বজনীন নিয়ম বানিয়ে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে, তা হয়ত আর কার্যকর থাকবে না। এটা “একটা ভাঙা জানালা মেরামত না করলে তা একসময় হাজারটা ভাঙা জানালায় পরিণত হয়”—এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে। অবশ্য, পুলিশ ছাড়া অন্য সংস্থাগুলিও মাতাল বা মানসিকভাবে অসুস্থদের নিয়ে কাজ করতে পারত। কিন্তু বেশিরভাগ কমিউনিটিতে, বিশেষ করে যেখানে মানসিক হাসপাতাল বা পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে ফেলার প্রবণতা বেশি, সেখানে এই সংস্থাগুলি কার্যকরভাবে কাজই করে না।

লেখক পরিচিতি

জেমস কিউ. উইলসন (James Q. Wilson, ১৯৩১–২০১২) ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রভাবশালী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অপরাধনীতি বিশ্লেষক। তিনি হার্ভার্ড এবং UCLA-তে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন এবং অপরাধ, নীতিনির্ধারণ ও নৈতিকতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তার লেখা ‘Thinking About Crime’ (১৯৭৫) বইটি অপরাধনীতি বিষয়ে একটি ক্লাসিক রচনা। এছাড়াও তিনি ‘Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It’ (১৯৮৯), ‘Moral Sense’ (১৯৯৩) এবং ‘Crime and Human Nature’ (১৯৮৫, রিচার্ড হার্নস্টেইনের সঙ্গে যৌথভাবে) বইগুলির জন্য পরিচিত। নীতিনির্ধারকদের মধ্যে তার ভাবনার ব্যাপক প্রভাব ছিল, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা ও শাসনব্যবস্থার প্রশ্নে।

জেমস কিউ. উইলসন (James Q. Wilson, ১৯৩১–২০১২) ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রভাবশালী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অপরাধনীতি বিশ্লেষক। তিনি হার্ভার্ড এবং UCLA-তে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন এবং অপরাধ, নীতিনির্ধারণ ও নৈতিকতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তার লেখা ‘Thinking About Crime’ (১৯৭৫) বইটি অপরাধনীতি বিষয়ে একটি ক্লাসিক রচনা। এছাড়াও তিনি ‘Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It’ (১৯৮৯), ‘Moral Sense’ (১৯৯৩) এবং ‘Crime and Human Nature’ (১৯৮৫, রিচার্ড হার্নস্টেইনের সঙ্গে যৌথভাবে) বইগুলির জন্য পরিচিত। নীতিনির্ধারকদের মধ্যে তার ভাবনার ব্যাপক প্রভাব ছিল, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা ও শাসনব্যবস্থার প্রশ্নে।

জর্জ এল. কেলিং (George L. Kelling, ১৯৩৫–২০১৯) ছিলেন একজন মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক এবং অপরাধনীতি গবেষক। তিনি Rutgers University ও Manhattan Institute-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে বহু বছর পুলিশ নীতির উন্নয়ন এবং প্রয়োগ নিয়ে কাজ করেন। তার লেখা ‘Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities’ (১৯৯৬, ক্যাথরিন এম. কোলস-এর সঙ্গে যৌথভাবে) বইটি “Broken Windows” তত্ত্বের বাস্তব দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও তিনি ‘Policing a Free Society’ (১৯৭৪) এবং ‘The Evolving Strategy of Policing’ (১৯৮৫, মার্ক এইচ. মুর-এর সঙ্গে) বইগুলির মাধ্যমে আধুনিক পুলিশি কৌশল ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন তুলে ধরেছেন।

জর্জ এল. কেলিং (George L. Kelling, ১৯৩৫–২০১৯) ছিলেন একজন মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক এবং অপরাধনীতি গবেষক। তিনি Rutgers University ও Manhattan Institute-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে বহু বছর পুলিশ নীতির উন্নয়ন এবং প্রয়োগ নিয়ে কাজ করেন। তার লেখা ‘Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities’ (১৯৯৬, ক্যাথরিন এম. কোলস-এর সঙ্গে যৌথভাবে) বইটি “Broken Windows” তত্ত্বের বাস্তব দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও তিনি ‘Policing a Free Society’ (১৯৭৪) এবং ‘The Evolving Strategy of Policing’ (১৯৮৫, মার্ক এইচ. মুর-এর সঙ্গে) বইগুলির মাধ্যমে আধুনিক পুলিশি কৌশল ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন তুলে ধরেছেন।

সম্পাদকের নোট

ব্রোকেন উইন্ডোজ তত্ত্ব প্রথম দিকে আমেরিকায় ব্যাপক প্রশংসিত হয়। মেয়র রুডি গিলিয়ানি আর পুলিশ কমিশনার উইলিয়াম ব্র্যাটন ১৯৯০-এর দশকে এই তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরে বড়সড় পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তারা সাবওয়েতে বিনা টিকিটে চড়া, রাস্তায় মদ্যপান, ফুটপাতে অবৈধ দোকান বসানো—এসব কর্মকাণ্ড কড়া হাতে দমন করতে শুরু করেন। এতে নিউ ইয়র্কে অপরাধের হার সত্যিই অনেক কমে আসে। ফলে “ব্রোকেন উইন্ডোজ” হয়ে ওঠে আধুনিক সিটি-পুলিশিংয়ের মডেল।

সময় গড়ানোর সাথে সাথে এই তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। অনেক শহর এই তত্ত্বের নামে “জিরো টলারেন্স” নীতি চালু হয়। এর ফলে আফ্রিকান-আমেরিকান আর লাতিনো জনগোষ্ঠী অতিরিক্ত পুলিশের নজরদারির অধীন হয়ে পড়ে।

“স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্ক” নীতিতে নাগরিকদের শুধু সন্দেহের বশে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেহতল্লাশি শুরু হয়। অনেক মানুষকে ছোটখাটো অপরাধের কারণে জেলে পাঠানো হয়, যেখানে হয়ত কাউন্সেলিং বা জরিমানাই যথেষ্ট হতে পারত। এতে মানুষের মনে পুলিশের ওপর আস্থা কমতে থাকে।

এইসব বিতর্ক আর সমালোচনার পর লেখক জর্জ কেলিং নিজেই বার বার বলেন—তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল মানবিক পুলিশিং চালু করা। তারা চেয়েছিলেন পুলিশ যেন সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে, এটা না যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাকে খুশি তল্লাশি করছে বা হঠাৎ ধরে নিয়ে যাচ্ছে!

২০১৫ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসে লেখা এক নিবন্ধে কেলিং বলেন—ভুল ব্যাখ্যার কারণেই “ব্রোকেন উইন্ডোজ” বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। তার মতে, ছোট অপরাধে নজর দেওয়ার মানে এই না যে পুলিশ সবাইকে ভয় দেখিয়ে বেড়াবে বা দমন করবে। বরং পুলিশের কাজ হওয়া দরকার এলাকার মানুষদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলে বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে সংবেদনশীলভাবে কাজ করা।

এইজন্যই “ব্রোকেন উইন্ডোজ” একদিকে যেমন অপরাধ প্রতিরোধে নতুন চিন্তার দরজা খুলে দেয়, তেমনি এটা আবার প্রশ্ন তোলে—আইনের প্রয়োগ কতটা ন্যায্য আর মানবিকভাবে করা যায়। এই দ্বিধা আর আলোচনার জায়গা থেকেই লেখাটা এখনও বার বার ফিরে আসে অপরাধনীতি আর শহরের প্রশাসনের নানা বিতর্কে।